![Mapa]()

Hasta hace escasas ocho décadas, la historia de la humanidad era, en esencia, la historia de seres humanos dirimiendo sus diferencias en campos de batalla. En guerras y conflictos que deparaban grandes cantidades de muertos. El fin de la Segunda Guerra Mundial redujo el tamaño de las mismas y, desde entonces, las guerras a gran escala han sido menos numerosas. Pero con anterioridad, eran la tónica que en todos los continentes configuraba el orden político global, y que se cobraba la vida de millones de personas durante siglos.

Pero hubo batallas y batallas. No todas las guerras contaron con el mismo nivel de sangre derramada. Ni siquiera las guerras más importantes fueron las más terribles desde el punto de vista humanitario. En este post hemos tratado de echar un vistazo a aquellas batallas que, al margen de importancia histórica, causaron más víctimas mortales de un modo u otro. Enfrentamientos puntuales que pasaron a la historia por su carácter sanguinario y brutal.

Las mejoras tecnológicas no siempre supusieron más muertes en el campo de batalla, hasta que las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX hicieron acto de presencia y comenzaron a colocar enfrentamiento tras enfrentamiento en el ránking de los más tremendos. Precisamente por ello hemos dividido las batallas en tres categorías: Primera y Segunda Guerra Mundial, otras batallas del siglo XX y combates previos al periodo más sangriento de siempre.

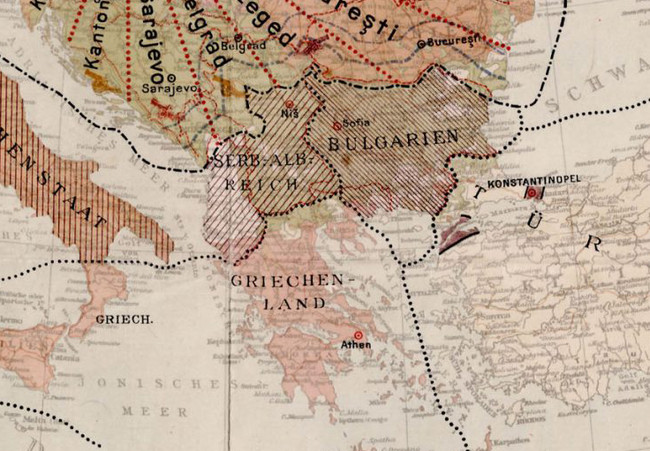

Además, hemos incluido un mapa interactivo en el que se puede seguir el desarrollo de las batallas más espeluznantes.

Primera y Segunda Guerra Mundial

El punto álgido: entre 1914 y 1945 se desarrollaron las batallas más cruentas y devastadoras que el ser humano ha contemplado jamás. Las guerras mundiales no sólo fueron determinantes y excepcionales por su capacidad para reconfigurar el escenario ideológico, político, económico y social del mundo entero, sino también por su carácter industrioso y por la mecanización de la guerra y de la muerte. Nunca antes de 1914 los campos de batalla se habían convertido en mataderos tan aterradores y desesperanzados.

![Victimas]()

Una mirada a las víctimas de las principales batallas de la historia de la humanidad revela dónde se han producido las mayores matanzas: Europa y Asia. Por dos motivos claros, la Primera y la Segunda guerra mundial. Como se aprecia en el gráfico anterior

1. La batalla de Verdún (1916)

![1]()

Un siglo después, Verdún continúa representando el espíritu de resistencia de Francia, acosada e invadida por las tropas alemanas, durante la Primera Guerra Mundial. Más de 750.000 soldados fueron heridos o muertos a lo largo de 300 días en la lucha por una ciudad y sus fortificaciones, Verdún, que Falkenhayn aspiraba a convertir en un fracaso tal para Francia que le obligara a negociar una paz por separado. El colapso jamás se dio, pero el coste en vidas humanas para ambos ejércitos, impotentes ante la artillería rival, fue altísimo.

Ganó Francia, una victoria parcial pero aún no decisiva que cercenaría los planes alemanes. Fue un icono: el sistema de rotación de Petáin obligó a la práctica totalidad de las tropas francesas a pasar por Verdún en algún momento, lo que convirtió a la ciudad en el auténtico bastión de Francia. Para Alemania, fue uno de los destacados momentos en los que estuvo a punto de ganar la guerra y, fatídicamente, no lo consiguió.

2. La batalla de Moscú (1941-1942)

![2]()

Tras el inicio tardío de la Operación Barbarroja, que en su conjunto es el operativo militar más devastador que jamás haya contemplado el ser humano, las tropas alemanas tomaron rápidamente la mayor parte de Bielorrusia, Ucrania y Rusia occidental, para plantarse a las puertas de Leningrado, Moscú y Kiev al inicio del otoño. Exceptuando Kiev, en Moscú y Leningrado encontrarían una resistencia feroz. Para el caso de Moscú, miles y miles de soldados rusos pobremente equipados pero lanzados a la defensa de su capital.

La batalla de Moscú permitió a Rusia reordenar su ejército tras el hundimiento inicial, y detener a Guderian y compañía a escasos ochenta kilómetros del Kremlin. El invierno y los errores caprichosos de Hitler, además de la duración del envite, provocaron más de un millón de bajas (entre octubre y enero, aproximadamente). En el primer asalto, Alemania estuvo cerca de doblegar a Rusia. En Moscú, a un tremendo coste, no lo permitieron.

3. La batalla del Somme (1916)

![3]()

Si Verdún fue el símbolo de Francia, el Somme lo fue de Reino Unido. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto estático con batallas a gran escala que, si bien no cambiaron prácticamente el panorama del frente durante años, se cobraron la vida de centenares de miles de soldados. En el Somme, una tremenda ofensiva británica en la parte norte de Bélgica con el objetivo de romper las líneas alemanas bien pertrechadas y protegidas, más de 1.200.000 soldados de uno y otro bando fueron heridos o muertos. Una picadora de carne.

Las imágenes son aterradoras, cien años después. Lo exagerado del recuento de víctimas no tuvo correspondencia alguna con el carácter decisivo de la batalla: el Somme es el ejemplo paradigmático de la estabilidad del frente durante la Primera Guerra Mundial, y tras meses de ofensivas británicas, el Reino Unido apenas había ganado un puñado de kilómetros de terreno embarrado y devastado. Un esfuerzo baldío que marcó a toda una generación de británicos.

4. La batalla de Stalingrado (1942-1943)

![4]()

El mito por antonomasia de la Gran Guerra Patriótica. Contrariado por su revés en Moscú y la incapacidad de su ejército de tomar Leningrado, Hitler ordenó a sus tropas avanzar hacia el sur, con éxito. Von Manstein llegó a tomar Jarkov y la parte oriental de Ucrania, además de descender hacia los campos de petróleo del Cáucaso en Georgia. Pero en su camino, Hitler se topó con Stalingrado, actual Volvogrado, y la convirtió en la lucha simbólica frente al dictador comunista que había dado nombre a la urbe.

El resultado fue la peor y más trágica batalla urbana que se recuerda. El Sexto Ejército alemán, apoyado por la caballería y por otros ejércitos rumanos, italianos y húngaros, trató durante meses y sin éxito, aislados y bajo el frío del invierno ruso, de reducir la bolsa de Stalingrado. Las tropas soviéticas, fuertemente motivadas y sin posibilidad de mirar hacia atrás, por más que sus condiciones fueran inferiores a nivel material, no cedieron en ningún momento. Forzaron la destrucción de todas las tropas alemanas y, a partir de 1943, recuperaron por primera vez la iniciativa en el frente. Sería el principio del fin nazi.

5. La batalla de Berlín (1945)

![5]()

La consigna entre los aliados era clara: no se repetiría el error de la Primera Guerra Mundial, cuando la derrota alemana se saldó con su territorio soberano virgen de presencia militar rival. Tras Stalingrado, Sicilia y Normandía, el objetivo de los soviéticos, los británicos y los estadounidenses era llegar a Berlín. Costara lo que costara. Fueron primero los soviéticos quienes cercaron la capital alemana, símbolo del nazismo, futura Germania, y quienes se enfrentaron a la radical, feroz y desesperada resistencia de Hitler.

Fue corta, pero terrible: se calcularon más de un millón de bajas entre los meses de abril y mayo de 1945. Berlín sería reducida a cenizas entre bombardeos de artillería y aéreos, la población aterrorizada por el Ejército Rojo, la cúpula nazi capturada (Hitler se suicidaría en su búnker) y Alemania y la propia ciudad dividida en cuatro mitades, configurando el posterior escenario de Guerra Fría y de división ideológica en el continente.

6. El sitio de Leningrado (1941-1944)

![6]()

El carácter terrible de Leningrado, también dentro del contexto de la Operación Barbarroja, tiene una explicación simple: fue un sitio de más de dos años. Como consecuencia, la población civil sufrió hambrunas y carencias horribles, lo que disparó el recuento de muertos. Por el lado soviético, más de un millón de soldados causaron baja, y por el alemán, más de medio millar. Las tropas germanas llegaron pronto a las puertas de Leningrado, pero la defensa soviética fue, al igual que en el resto de las ciudades, imposible de superar.

De nuevo, como sería costumbre por parte del Ejército Rojo en su Gran Guerra Patriótica, poniendo por delante todo lo que hiciera falta, por más que aquello implicara la vida de centenares de miles de sus soldados. El progresivo desmoronamiento de Alemania a partir de 1943 permitiría levantar el cerco de Leningrado y, más tarde, retomar la iniciativa en el oeste y reconquistar los países bálticos, Bielorrusia y Polonia.

7. La ofensiva Brusilov (1916)

![7]()

El último coletazo del otrora glorioso Imperio Ruso. Mientras Austria-Hungría se daba de bruces en el Isonzo y Francia andaba demasiado ocupada lidiando con los alemanes en Verdún, Rusia cuajó su mejor actuación en la Primera Guerra Mundial, apenas un año antes de que el país se desmoronara definitivamente y se retirara del conflicto empujado por la revolución comunista. Pero entonces, en la actual Ucrania occidental, Brusilov comandó la ofensiva más brillante hasta el momento en el frente oriental. Y la más terrible.

Gracias a una serie de incursiones en la línea de frente austro-húngara, en horas bajas en Galitzia por culpa del enfrentamiento con Italia, las tropas rusas lograron romper el frente y recuperar ciudades claves a lo largo del verano de 1916. Lo hicieron al modo ruso, claro, con más de un millón de bajas entre muertos y heridos y llevándose por delante a más de 500.000 efectivos enemigos. El ejército ruso, sin embargo, no se coordinó con el suficiente tino en la ofensiva global de aquel año, y Brusilov resultó una victoria amarga.

En otros conflictos del siglo XX

Al margen de las dos guerras mundiales, hubo otros conflictos bélicos de importancia durante el siglo XX. Algunos se desarrollaron en Europa, otros en Asia. La mayor parte de ellos estuvieron parcialmente relacionados con ambos conflictos, haciendo de la primera mitad del siglo XX la más devastadora, en términos de destrucción de vidas humanas, de la historia de la humanidad. Alejando el foco de Europa, estas fueron algunas de las batallas más sangrientas que se registraron en los albores de la modernidad contemporánea.

1. Batalla de Xinkou (1937)

Pese a quedar encuadrada habitualmente dentro del gran teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, muy especialmente tras el ataque japonés a Pearl Harbor y la entrada en el conflicto de Estados Unidos, la segunda guerra sino-japonesa fue, en realidad, una guerra distinta. Que obedecía a las particulares relaciones de Japón y China, y que ejercía de parcial continuación a la primera guerra sino-japonesa, a finales del XIX.

En ella, Japón conquistó la mayor parte de la costa pacífica de China y la práctica totalidad del noreste del país. En retirada, el ejército chino sufrió sitios y derrotas gigantescas, como la de Xinkou, en la que perdió más de 200.000 efectivos entre heridos y muertos frente al imparable expansionismo japonés. Al principio del inicio de la guerra, fue en en el paso Niangzi, al norte del país, donde los japoneses se anotaron una de sus primeras victorias.

2. Batalla de Varsovia (1920)

![1]()

Los años posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial fueron muy convulsos. Especialmente en Europa del Este, donde la desintegración de los imperios había resultado en el nacimiento de toda una panoplia de naciones muy jóvenes e inestables. En el centro de todos los jaleos estaba Polonia, que había tenido enfrentamientos territoriales con todos sus vecinos, siendo el que le había enfrentado con la efímera República Occidental de Ucrania el más significativo. Entre tanto, en Rusia continuaba la Guerra Civil.

Y entre tanto, en Baviera, en Hungría y en Berlín se levantaban revoluciones comunistas. Las autoridades comunistas soviéticas aspiraban a apoyarlas a través del Ejército Rojo y a exportar internacionalmente la revolución. Pero Polonia estaba en medio, y era un problema. La guerra entre ambos países, aún cuando la civil rusa seguía desarrollándose, fue una consecuencia natural. Y de entre todas las batallas, la más impresionante fue la de Varsovia, en 1920, cuando el Ejército Rojo casi acaba con la totalidad del ejército polaco.

Sin embargo, las fuerzas polacas recobraron inusitada fuerza y expulsaron a los soviéticos de su territorio, retomando su independencia. El coste, como en todas las grandes batallas de su tiempo, fue altísimo: más de 150.000 bajas entre unos y otros en uno de los conflictos más apasionantes pero también desconocidos del periodo de entreguerras.

3. El sitio de Changchun (1948)

Paralizada tanto por la segunda guerra sino-japonesa como por la Segunda Guerra Mundial, las dos facciones que se disputaban China desde 1927, la republicana y la comunista, tenían cuentas pendientes que saldar a la altura de 1946. Así, la Guerra Civil China se reanudó durante cuatro años, deparando batallas tan tormentosas como la de Changchun, al norte del país, donde un sitio realizado por las tropas comunistas diezmó a las fuerzas republicanas y provocó la muerte del 80% de los vecinos de la ciudad.

En total, más de 100.000 soldados caídos y el doble de víctimas civiles.

4. La batalla de Mukden (1905)

![2]()

Una década antes de que las hostilidades se desataran a lo largo y ancho de Europa, el Imperio Ruso trataba de expandirse aún más en su extremo oriental. Lo hacía en Manchuria y con la expresa intención de encontrar un puerto en aguas templadas en el Pacífico, cosa que chocaba con los intereses del por aquel entonces prominente Japón Imperial. El resultado fue un conflicto inevitable y la primera gran batalla del siglo XX, en términos de movilizaciones terrestres: más de 160.000 bajas se contabilizaron en Mukden.

Para Rusia, la guerra con Japón representó el fin de su posible predominancia sobre China y Manchuria. Para Japón, el punto de inicio de su posterior imperialismo y su agresividad militar a lo largo de todo el Pacífico.

5. La batalla de Wuhan (1938)

![3]()

Volvemos a la segunda guerra sino-japonesa. Japón logró conquistar la mayor parte del norte y de la costa del país, pero también grandes lotes de terreno en el interior. En Wuhan se libró una de las batallas más relevantes y sanguinarias de un conflicto que, por sí mismo, acabaría con la vida de más de 25 millones de personas entre militares y civiles.

Wuhan era por aquel entonces un punto estratégico relevante para Japón, al tratarse de la segunda ciudad más grande del país y de un elemento clave a nivel industrial y logístico (a orillas del Río Yangtzé, no en vano). Pese a la alta resistencia china, que desplegó más de un millón de efectivos (al más puro estilo soviético posterior en la Segunda Guerra Mundial), Japón superó técnica y estratégicamente a su enemigo, adueñándose de la ciudad. El saldo de víctimas fue altísimo, superando las 500.000.

6. Las campañas de Pingjin, Huaihai y Liaoshen (1948-1949)

![1024 2000]()

O los últimos coletazos de la Guerra Civil china, campañas en el norte del país que permitieron al ejército comunista acabar con el dominio nacionalista de puntos tan estratéticos como Pekín. Las tres, consideradas como batallas y de una duración de no más de tres meses pero con un altísimo coste humano, se desarrollaron de forma paralela y sirvieron para asentar de forma casi definitiva el predominio del Ejército Popular de China frente al Kuomingtan.

Las cifras de bajas son altísimas, en niveles similares a las campañas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Sólo en Huaihai se calcula que cayeron alrededor de medio millón de soldados nacionalistas y más de 130.000 comunistas. En las otras dos campañas se produjeron pérdidas humanas de igual importancia.

Conflictos previos al siglo XX

Sin duda, la primera mitad del siglo XX concentra la mayor parte de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Como muestra este gráfico, la escala es sustancialmente gigantesca en comparación con los grandes enfrentamientos que se pudieran dar en los siglos anteriores. Tampoco hubo tantas víctimas en otros siglos como en el corto periodo de tiempo que llevó de la Primera Guerra Mundial al final de la Segunda Guerra Mundial.

![f]()

Y sin embargo, hay algunas batallas que merecen ser destacadas por, pese a su utilización de tácticas más antiguas y armamento mucho más letal, haber deparado un enorme número de bajas. Estas son algunas de ellas.

1. La campaña de Overland (1864)

![f]()

Considerada una serie de batallas dentro de un mismo escenario, la campaña de Overland fue una de las expediciones más exitosas, pero también más brutales en términos de pérdidas humanas, comandada por Ulysses S. Grant al frente de los ejércitos de la Unión. Desarrollada a lo largo de mes y medio, sirvió para reducir las tropas de la Confederación en plena Guerra de Secesión Estadounidense, pero su carácter estratégico y la gran exposición a la que se prestó Grant provocó grandes bajas por su lado (55.000).

Sumadas a las más de 30.000 confederadas, hacen de la campaña de Overland no sólo la más sangrienta de la Guerra Civil Americana, sino también una de las más brutales de todo el siglo XIX (inusualmente pacífico en Europa).

2. Batalla del Río Fei (383)

Si buscamos grandes cifras en la antigüedad, lo lógico es acudir a China: pese a su repentino declive entrado el siglo XIX, representó durante la mayor parte de la historia de la humanidad el punto de mayor crecimiento demográfico y económico del planeta. De ahí que la escala de sus enfrentamientos internos no tuviera parangón. En la batalla del Río Fei, un combate librado entre la Dinastía de los Qin Anteriores y la Dinastía Jin, las bajas estrepitosas de los primeros, según algunas fuentes históricas, superan las 700.000.

La batalla provocó la pérdida de gran parte del territorio regentado por la dinastía Qin, antes de su desaparición del mapa algunos años más tarde.

3. La batalla de Leipzig (1813)

![2]()

Un clásico que no podía faltar: las Guerras Napoleónicas. Aunque de una importancia histórica incomparable, no fueron especialmente destructivas, al menos en comparación con lo que sufriría Europa apenas un siglo después. Hubo al menos una batalla de una escala incomparable a la vista hasta entonces en el continente, sin embargo: la de Leipzig, desarrollada en 1813 y que aglomeró a más de 600.000 efectivos en los alrededores de la ciudad alemana. Fue, además, la primera derrota decisiva que sufrió Napoleón.

¿El número de bajas? Altísimo, todas ellas en el campo de batalla: unas 120.000.

4. Batalla de Kulikovo (1380)

![fgd]()

Rusia no siempre fue Rusia. Logró serlo, de hecho, a base de expandirse territorialmente más y más y más, consciente de que su única protección era hacerse gigante en las llanuras eternas de la estepa. Y el punto de inicio de su epopeya bien pudo ser la Batalla de Kulilovo, en 1380, cuando los nobles moscovitas y cristianos lograron imponerse a las voluminosas tropas musulmanas y mongolas de la Horda Dorada, la rama del Imperio Mongol que pervivió en el actual territorio ruso y de Europa del Este durante un siglo.

La práctica totalidad del ejército mongol, de más de 100.000 unidades, despareció tras la aplastante victoria rusa.

5. Batalla de Salsu (612)

Volvemos a China, aunque esta vez con protagonismo para uno de los tres reinos originarios de Corea, Goguryeo. En plena Edad Media europea, un gigantesco contingente de fuerzas chinas, al servicio de la dinastía Sui, se adentró en el territorio originario de Goguryeo, comprendido hoy entre Manchuria, Corea del Norte y parte de Corea del Sur. Allí, sin embargo, los chinos se encontraron con una defensa feroz en su capital, y se vieron obligados a retroceder poco a poco ante las cargas y la tenacidad de sus rivales.

En su caso, el agua hizo el resto. Los gobernantes y los líderes militares de Goguryeo habían tendido una emboscada con un segundo ejército esperando la evacuación china en pleno río Salsu, hoy Chongchon. El plan era hundirlos. Para lograrlo, habían construido una presa y drenado el cauce. Una vez las tropas chinas, a la huida, se encontraran atrapadas en el camino del río, la presa se liberaría y arrastraría al ejército. Dicho y hecho: algunas fuentes históricas hablan de más de 300.000 soldados chinos perdidos en batalla.

6. El sitio de Constantinopla (717-718)

![4]()

Siglos antes de la caída del Imperio Bizantino, Constantinopla ya había sido asediada y atacada en varias ocasiones por los diversos imperios árabes. La segunda ocasión, en 717, aspiraba a ser definitiva: los califas Omeyas habían reunido a un contingente amplísimo, de 120.000 hombres y más de 2.000 barcos, con el objetivo de aislar a la capital bizantina y forzar su caída definitiva. Por aquel entonces, la dinastía Omeya afrontaba un periodo de expansión hacia el interior Europa, una vez conquistada Iberia.

Sin embargo, resultó en fracaso. La superioridad naval bizantina permitió a las tropas cristianas acabar con los apoyos marítimos árabes pese a la cabeza de puente establecida en Tracia, y Constantinopla jamás fue aislada en su totalidad, por lo que pudo sobrevivir al ataque. En su regreso a casa, la práctica totalidad de los efectivos árabes perderían la vida, minando toda aspiración de derrumbar el Imperio Bizantino a corto plazo y paralizando la expansión musulmana en los Balcanes. Tendrían que esperar más siglos.

7. El sitio de Bagdad (1258)

Uno de los puntos de declive del poder abasí en Oriente Medio. Amenazados por el progresivo expansionismo mongol, las autoridades abasíes, del Tercer Califato, se negaron a rendir los tributos exigidos. En respuesta, las tropas mongolas sometieron a Bagdad a un sitio de doce días. Por aquel entonces, la ciudad hoy iraquí era una de las más pobladas, ricas y culturalmente vivas del mundo, pero quedó reducida a cenizas tras la derrota abasí y el posterior saqueo mongol, que se cobró la vida de más de 200.000 personas entre civiles y militares (incluyendo, entre ellos, al califa).

El bosque de Białowieża.

El bosque de Białowieża.  Los bisones europeos tienen en Białowieża un ecosistema excepcional y único. Sólo viven aquí.

Los bisones europeos tienen en Białowieża un ecosistema excepcional y único. Sólo viven aquí.  El Parque Nacional del Tongass, en Alaska, alberga algunos de los bosques más antiguos de América del Norte.

El Parque Nacional del Tongass, en Alaska, alberga algunos de los bosques más antiguos de América del Norte.